7月2日下午,“河南省中医院建院40周年系列活动——杏林讲堂”第十四期在教学办公楼一楼会议室如期举行。本次讲座特邀普外科一区张小路主任,围绕《肺结节的诊治进展》展开系统讲解。会议由急诊教研室副主任杨敏华主持,并通过“河南省中医院规培继教办”视频号同步直播。

讲座开篇,张主任就用真实的临床影像资料,给我们展示了食管癌、肺癌、胃癌这些大手术术中的真实图片,还放了坏疽性胆囊炎、化脓性阑尾炎这些病例图,生动呈现了外科疾病的临床特征,为后续肺结节的专业讲解奠定了实践基础。在阐述肺结节诊治前,张主任先给我们敲了个警钟,我国肺癌的形势十分严峻,发病率和死亡率常年居恶性肿瘤首位,每年有140万人因肺癌去世,占所有恶性肿瘤死亡人数的近五分之一。在这种背景下,肺结节作为肺癌早期筛查的重要线索,关注度自然居高不下。

接下来进入正题,张小路主任从多维度系统剖析肺结节的临床诊疗逻辑,先教我们怎么分类,从大小、密度、数量这些维度,明确肺结节的分类标准。又教我们怎么找出高危人群,年龄、吸烟史、职业暴露这些因素一综合,哪些人更需要重点关注就清楚了。在诊断方面,不仅讲了CT这些常规检查,还提到AI影像辅助、肿瘤标志物检测,以及活检技术等个体化评估手段,为精准诊断提供全面参考。

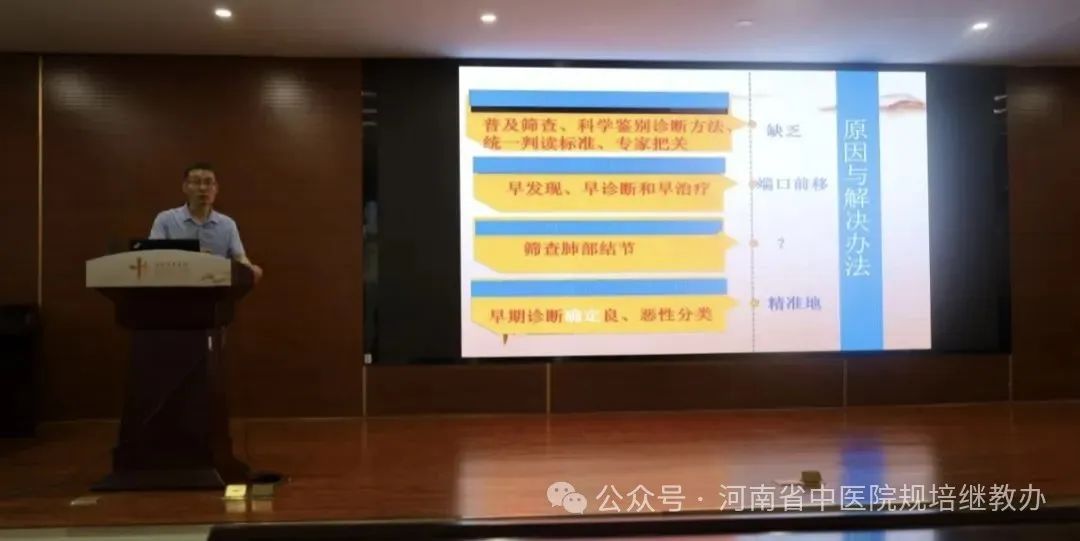

最实用的还属肺结节的处理办法。针对不同类型肺结节,张主任深入讲解了个体化处理原则,详细对比孤立性实性肺结节与亚实性肺结节的评估要点及处理路径。治疗原则也很明确,良性的就针对病因治疗,恶性的优先外科手术,对无法耐受手术的患者,还有立体定向放射治疗、消融治疗等替代方案。张主任指出通过整合常规检查与个体化评估技术,实现恶性肺结节的早发现、早诊断、早治疗,是提升肺癌5年生存率的关键。

听了张小路主任的讲座,相信参会医师们对肺结节有了更透彻的认识。张主任强调肺结节早期没什么明显症状,影像学特征又缺乏特异性,这就要求临床诊疗必须慎之又慎,医生需通过详细询问病史、精准评估结节形态,包括大小、边缘、密度等关键指标,并做好定期随访观察,避免漏诊误诊。