崔应麟(1963-),男,教授,主任中医师、博士研究生导师,第二届全国名中医,第七批全国老中医药专家学术经验继承指导老师,国家重点专科脑病科、国家区域中医诊疗中心(急诊科)学术带头人,河南省名中医,河南省中医药防治心脑血管病重点实验室负责人,河南省中医药杰出贡献奖获得者。长期从事中医临床、科研和教学工作,擅长运用中医传统思维治疗心脑血管病、失眠、头痛、脾胃病等内科杂症,熟谙中医经典,临床处方“药味简而精,务求病本”、药量上“重剂起沉疴”。研制了“康益胶囊(益气通脉胶囊)”、“醒脑灌肠液”、“健脾祛湿胶囊”等制剂,广泛应用于临床。

一.《黄帝内经》

何谓经典?

经:“織也。从糸巠聲。”形声字,指织物上纵向的纱。跟“纬”相对。典:“五帝之書也”。指重要的典籍;也有标准、法则的意思。(清·代陳昌治刻本《說文解字》)经典:指具有典范性、权威性,经久不衰的万世之作。经过历史选择出来的,最能表现出行业精髓的,最具代表性的,最完美的作品。古今中外,各个领域中那些典范性、权威性的著作,就是经典。如《易经》,老子《道德经》,孔子《论语》,佛家《心经》、《金刚经》以及国外的《圣经》等。

中医四大经典一般认为为:《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》。但也有将《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病条辨》作为中医四大经典之说。

《黄帝内经》简称“内经”。有《素问》、《灵枢》两部分组成,各八十一篇,计一百六十二篇。是我国现存最早的中医典籍。大约成书于战国至秦汉时期,本书最早见于班固《汉书·艺文志》:“医经七家,共两百一十六卷。《黄帝内经》十八卷,……”。《素问》、《九卷》之名首见于《伤寒杂病论·序》:“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方,撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》……”。《九卷》即《灵枢》,而《灵枢》二字,始见于王冰《重广补注黄帝内经素问·序》记载:“班固《汉书•艺文志》曰:“《黄帝内经》十八卷,《素问》即其经之九卷也,兼《灵枢》九卷,乃其数焉。”

《黄帝内经》是一部综合性的医学巨著,在思想上受黄老道教思想的影响较大,强调天道自然无为,人道顺应天道,天人合一,但同时也吸收了当时诸子百家先进的学说,相当一部分理论来自于《易经》,逐步形成了一套较为完整善的理论体系。《黄帝内经》的理论体系包括:阴阳五行学说、藏象学说、病因病机学说、经络学说、病证、治法治则、针刺、腧穴、养生学说及五运六气学说等。同时,也涉及天文、历法、地理、气象、生物、社会、心理、哲学等。

有人说,中医不仅仅是一门医学,同时也是一门哲学,这恐怕也是中医学的一大特点。故《素问·气交变大论》曰:“夫道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以长久,此之谓也”。

(一)阴阳学说

《素问·阴阳应象大论》:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。”首先强调了自然界事物的变化都是阴阳相互作用的结果,其变化规律都可以用阴阳来表达。《素问·阴阳应象大论》:“故曰:天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。故曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”则十分明确具体指出了什么是阴阳,阴阳的象是什么。《素问·金匮真言论》:“阴中有阴,阳中有阳。平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也;鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也。”表明阴中有阳,阳中有阴,阴中有阴,阳中有阳,阴阳之中,复有阴阳。《素问·生气通天论》:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。”则说明了阴阳平衡的重要性。但同时,《黄帝内经》还特别强调阳气的重要性。如《素问·生气通天论》:“阳气者若天与日,失其所,则折寿而不彰,故天运当以日光明,是故阳因而上,卫外者也。”这也正是扶阳派的理论依据。(《素问·阴阳应象大论》:“阴胜则阳病,阳胜则阴病。阳胜则热,阴胜则寒,重寒则热,重热则寒”《素问·阴阳应象大论》:“故重阴必阳,重阳必阴。” 疾病的发生主要是阴阳偏盛偏衰的结果。

阴阳可以相互转化。《素问·阴阳应象大论》:“阳化气,阴成形”。《素问·阴阳离合论》:“阴阳者,数之可十,推之可百;数之可千,推之可万;万之大,不可胜数,然其要一也。”

(二)五行学说

“五行”的概念最早记载于《尚书·洪范》:“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰(yuán)稼(jià)穑(sè)。”《素问·藏气法时论》:“五行者,金木水火土也”。指出五种不同属性的物质,是构成世界的基本元素。《素问·玉机真脏论》:“春脉者,肝也,东方木也,万物之所以始生也,……夏脉者心也,南方火也,万物之所以盛长也。……秋脉者,肺也,西方金也,万物之所以收成也。……冬脉者,肾也。北方水也,万物之所以含藏也。……脾脉者土也,孤脏,以灌四傍者也。”五行与四时、四方、五脏的特点相关。

五行相克《素问·宝命全形论》:“木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝,万物尽然,不可胜竭。”

生克乘侮《素问·五运行大论》:“气有余,则制己所胜,而侮所不胜,其不及,则己所不胜侮而乘之,已所胜轻而侮之。侮反受邪,侮而受邪,寡于畏也。”

乘克制化《素问·六微旨大论》:“亢则害,承乃制,制则生化,外列盛衰,害则败乱,生化大病。”

(三)藏象学说

藏象,又称“脏象”。“藏象”一词,首载于《素问·六节藏象论》:帝曰:“藏象何如?歧伯曰:“心者,生之本,神之变也;其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。……凡十一脏,取决于胆也。”《素问·灵兰秘典论》:“心者,君主之官也,神明出焉。肺者,相傅之官,治节出焉。肝者,将军之官,谋虑出焉。胆者,中正之官,决断出焉。……凡此十二官者,不得相失也。”由此可见,《内经》不仅提出了“藏象一词,还详细论述了脏腑的构成,脏腑的功能,脏腑之间的相互关系,同时还论述了各脏腑功能变化表现于外的征象。

《素问·五藏别论论》:“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之腑。”提出了“奇恒之腑”的概念。《素问·五藏别论论》:“所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。”指出了五藏与六腑的功能特点。《灵枢·本输》:“肺合大肠,心合小肠,肝合胆,脾合胃,肾合膀胱”。记载了脏腑表里的配属。《灵枢·脉度》:“肺气通于鼻,肺和则鼻能知臭香矣。心气通于舌,心和则舌能知五味矣。肝气通于目,肝和则目能辨五色矣。脾气通于口,脾和则口能知五谷矣。肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣”。五藏与五窍的配属。

(四)病因病机学说

《内经》认为疾病的发生主要还是“邪正相争”。《素问·刺法论》:“正气存内,邪不可干”。《素问·评热病篇》:“邪之所凑,其气必虚”。疾病的发生,归根结底,正虚邪实。《素问·调经论》:“夫邪之生也,或生于阴,或生于阳。其生于阳者,得之风雨寒暑;其生于阴者,得之饮食居处,阴阳喜怒。”把病因分为阴阳两类。情志致病是中医的一大特色。《灵枢·百病始生》:“风雨寒热不得虚,邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人。此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形。两实相逢,众人肉坚。”反复强调人体正气虚弱是疾病发生的根本原因。《素问·举痛论》:“余知百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,炅则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结。”详细描述了情志致病。《素问·至真要大论》:“诸风掉眩,皆属于肝。诸寒收引,皆属于肾。诸气膹郁,皆属于肺。诸湿肿满,皆属于脾。诸热瞀瘈,皆属于火。诸痛痒疮,皆属于心。诸厥固泄,皆属于下。诸痿喘呕,皆属于上。诸禁鼓慄,如丧神守,皆属于火。诸痉项强,皆属于湿。诸逆冲上,皆属于火。诸胀腹大,皆属于热。诸躁狂越,皆属于火。诸暴强直,皆属于风。诸病有声,鼓之如鼓,皆属于热。诸病胕肿,疼酸惊骇,皆属于火。诸转反戾,水液浑浊,皆属于热。诸病水液,澄澈清冷,皆属于寒。诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热。故《大要》曰:谨守病机,各司其属……”《内经》在此可以说掀起了一个高潮。“病机十九条”对后世病机理论的发展影响巨大,要认真学习,反复思考。

《内经》所论疾病超过三百余种。《素问·热论》:“今夫热病者,皆伤寒之类也”。“人之伤于寒也,则为病热”。”提出了凡因感受寒邪而引起的发热病证均属于伤寒的范畴。《素问·热论》:“伤寒一日,巨阳受之,故头项痛,腰脊强。二日,阳明受之,阳明主肉,…… 。三日,少阳受之,少阳主胆,…… 。三阳经络皆受其病,而未入于脏者,故可汗而已。四日,太阴受之,…… 。五日,少阴受之,……。六日,厥阴受之,……”。明确了六经的概念,提出了六经分类法。也为后世医圣张仲景创立六经辨证奠定了理论基础。

(五)病证

《素问·咳论》指出:“肺之令人咳”,同时又指出“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”的理论。《灵枢·厥病》:“真头痛,头痛甚,脑尽痛,手足寒至节,死不治”。“真心痛,手足清至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死。”《素问·刺法论》:“黄帝曰:余闻五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似,不施救疗,如何可得不相移易者?岐伯曰:不相染者,正气存内,邪不可干,避其毒气,天牝(pìn)从来,复得其往,气出于脑,即不邪干。”

(六)诊法

《素问·至真要大论》:“善诊者,察色按脉,先别阴阳,审清浊而知部分;视喘息,听音声,而知所苦;观权衡规矩,而知病所主;按尺寸,观浮沉滑涩,而知病所生。以治无过,以诊则不失矣”。揭示了中医诊法的大纲。《素问·脉要精微》:“诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。”“切脉动静而视精明,察五色,观五脏有余不足,六腑强弱,形之盛衰,以此参伍,决死生之分。”“持脉有道,虚静为保。” 讲述了中医诊脉的基本原则。

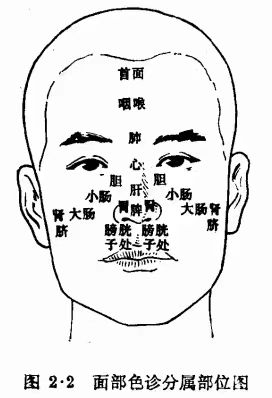

《灵枢·五色》:“庭者,首面也。阙上者,咽喉也。阙中者,肺也。下极者,心也。直下者,肝也。肝左者,胆也。下者,脾也。方上者,胃也。中央者,大肠也。挟大肠者,肾也。当肾者,……”。“沉浊为内,浮泽为外。黄赤为风,青黑为痛,白为寒。黄而膏润为脓,赤甚者为血痛。”论述了五脏六腑在面部的五色分属,通过观察其色泽变化可以推断疾病的具体情况。(详见下图)

例如:眉心是肺脏的部位,这个部位发红是有肺热,发青提示心肺淤堵多急危;鼻根部位是心脏的部位,心部横纹,多提示心脏的血管有不通;再往下是肝胆的部位,这个部位有皮肤发青或有青筋或有瘀斑多提示脾气暴躁,长期情绪压抑,导致肝胆之气不舒畅;

《灵枢·禁服》:“寸口主中,人迎主外。”

《素问·三部九候论》:“帝曰:何谓三部?岐伯曰:有下部,有中部,有上部,部各有三候。三候者,有天、有地、有人也。”

《素问·平人气象论》:“胃之大络,名曰虚里,贯鬲络肺,出于左乳下,其动应衣,脉宗气也。”

《素问·至真要大论》:“冲阳绝,死不治”。“冲阳脉”即“趺阳脉脉”。足背动脉弓是也。

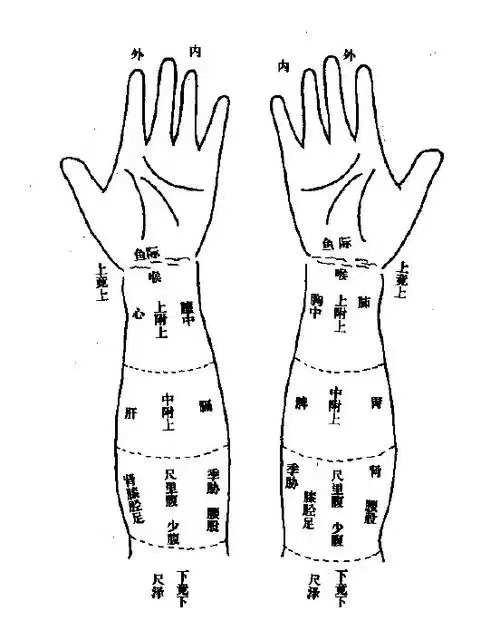

《素问·脉要精微》:“尺内两旁,则季胁也,尺外以候肾,尺里以候腹。中附上,左外以候肝,内以候鬲。右外以候胃,内以候脾。上附上,右外以候肺,内以候胸中,左外以候心,内以候膻中。前以候前,后以候后。上竟上者,胸喉中事也。下竟下者,少腹腰股膝胫足中事也。”论述了尺肤诊的具体定位。(详见下图)

《素问·平人气象论》:“妇人手少阴脉动甚者,妊子也。”

《素问·腹中论》:“帝曰:善。何以知怀子之且生也?岐伯曰:身有病而无邪脉也”。

《类经·脉色》:“以左右分阴阳,则左为阳右为阴。以尺寸分阴阳,则寸为阳尺为阴。以脉体分阴阳,则鼓搏沉实为阳,虚弱浮涩为阴,诸阳实者为男,诸阴虚者为女,庶为一定之论”。

(七)治则治法

《素问·至真要大论》:“谨察阴阳所在而调之,以平为期,正者正治,反者反治” 。治则大法。“寒者热之,热者寒之,微者逆之,甚者从之,坚者削之,客者除之,劳者温之,结者散之,留者攻之,燥者濡之,急者缓之,散者收之,损者温之,逸者行之,惊者平之,上之下之,摩之浴之,薄之劫之,开之发之,适事为故。”23种治法。“热因寒用,寒因热用,塞因塞用,通因通用,必伏其所主,而先其所因,其始则同,其终则异”。明辨寒热虚实病本而施治。

《素问·至真要大论》:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使”。君臣佐使的方剂配伍基本原则。“君一臣二,奇之制也;君二臣四,偶之制也;君二臣三,奇之制也;君二臣六,偶之制也。故曰:近者奇之,远者偶之,汗者不以奇,下者不以偶,补上治上制以缓,补下治下制以急,急则气味厚,缓则气味薄,适其至所,此之谓也。”表里,内外,上下,远近之治则治法。

《素问·至真要大论》:“论言治寒以热,治热以寒,而方士不能废绳墨而更其道也。有病热者,寒之而热,有病寒者,热之而寒,二者皆在,新病复起,奈何治?岐伯曰:诸寒之而热者取之阴,热之而寒者取之阳,所谓求其属也。”此乃后世“壮水之主以制阳光,益火之源以消阴翳”的渊源。

《素问·藏气法时论》:“毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。气味合而服之,以补精益气”。《素问·六元正纪大论》:“黄帝问曰:妇人重身,毒之何如?岐伯曰:有故无殒,亦无殒也。帝曰:愿闻其故,何谓也?岐伯曰:大积大聚,其可犯也,衰其大半而止,过者死。”有病则病受之,无病则人受之。《素问·标本病传》:“病发而有余,本而标之,先治其本,后治其标;病发而不足,标而本之,先治其标,后治其本。谨察间甚,以意调之;间者并行,甚者独行。”治病留人,留人治病之谓也。

《素问·痿论》:“治痿独取阳明”。

《素问·汤液醪醴论》:“平治于权衡,去菀(wǎn)陈莝(cuò), 微动四极,温衣缪剌其处,以复其形。开鬼门,洁净府,精以时服”。

八、三因制宜

因时

《灵枢·岁露论》:“人与天地相参也,与日月相应也。”人是自然界的一部分,离不开自然规律。《素问·金匮真言论》:“故阳气者,一日而主外。平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也;鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也”。日之升降。《素问·生气通天论》:“平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。是故暮而收拒,无扰筋骨,无见雾露,反此三时,形乃困薄”。日节律。《素问·八正神明论》:“月始生则血气始精,卫气始行;月郭满则血气实,肌肉坚;月郭空则肌肉减,经络虚,卫气去,形独居”。《灵枢·岁露》:“月满则海水西盛,人血气积,肌肉充,皮肤致,毛发坚,腠理郗,烟垢着,当是之时,虽遇贼风,其入浅不深。至其月郭空,则海水东盛,人气血虚,其卫气去”。从月相的盈亏,月亮对地球的引潮现象论述月对人的生理作用。研究表明:月球对地球的引力是太阳的2.25倍。《素问·八正神明论》:“月生无泻,月满无补,月郭空无治。是谓得时而调之”。一月之盈亏。《素问·金匮真言论》:“正月二月,天气始方,地气始发,人气在肝。三月四月,天气正方,地气定发,人气在脾。五月六月,天气盛,地气高,人气在头。七月八月,阴气始杀,人气在肺。九月十月,阴气始冰,地气始闭,人气在心。十一月十二月,冰复,地气合,人气在肾” 。年节律之说存疑,有待于进一步研究。

因地

《素问·阴阳应象大论》:“天不足西北,故西北方阴也,而人右耳目不如左明也。地不满东南,故东南方阳也,而人左手足不如右强也”。“东方生风……,南方生火,……中央生湿,……北方生寒,……西方生燥”。五方地势、气候之异。《素问·五常政大论》:“是以地有高下,气有温凉。高者气寒,下者气热”。研究表明:地势每高100米,温度下降0.6度。《素问·六元正纪大论》:“故至高之地,冬气常在,至下之地,春气常在。必谨察之。”《素问·异法方宜论》:“东方之域,天地之所始生也,鱼盐之地,海滨傍水。其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼者使人热中,盐者胜血,故其民皆黑色疏理,其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。其民陵居而多风,水土刚强,其民不衣而褐荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药。故毒药者,亦从西方来”。《灵枢·寿夭刚柔》:“人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳”。《灵枢·通天》将人分为五类:“太阴之人,少阴之人,太阳之人,少阳之人,阴阳和平之人”。先天体质不同。《灵枢·营卫生会篇》:“老壮不同气”。《素问·阴阳应象大论》:“年四十而阴气自半也,起居衰矣;年五十,体重,耳目不聪明矣;年六十,阴萎,气不衰,九窍不利,下虚上实,涕泣俱出矣。”年龄差异。《素问·阴阳应象大论》:“阴阳者,血气之男女也”。男女差异。

因人

《灵枢·寿夭刚柔》:“人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳”。《灵枢·通天》将人分为五类:“太阴之人,少阴之人,太阳之人,少阳之人,阴阳和平之人”。先天体质不同。《灵枢·营卫生会篇》:“老壮不同气”。《素问·阴阳应象大论》:“年四十而阴气自半也,起居衰矣;年五十,体重,耳目不聪明矣;年六十,阴萎,气不衰,九窍不利,下虚上实,涕泣俱出矣。”年龄差异。《素问·阴阳应象大论》:“阴阳者,血气之男女也”。男女差异。

(九)运气学说

运气学说(又称“五运六气学说)。《天元纪大论》、《五运行大论》、《六微旨大论》、《气交变大论》、《五常政大论》、《六元正纪大论》、《至真要大论》,后世称为“运气七篇”或“七篇大论”。

1.天干

天干即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。其中,甲、丙、戊、庚、壬属阳,为阳干。乙、丁、己、辛、癸属阴,为阴干。其五行属性甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水。

2.地支

地支即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,又称“十二地支”。其中子、寅、辰、午、申、戌属阳,为阳支。丑、卯、巳、未、酉、亥属阴,为阴支。其五行属性,寅卯属木,巳未属火,申酉属金,亥子属水,辰戊丑未属土。

十天干与十二地支相互配合,就是甲子,六十岁为一甲子。

3.五运 是指木运、火运、土运、金运、水运。是研究木火土金水五行之气在天地间循行的规律。

①岁运:又名中运、大运。统主一年的五行之气。《素问·天元纪大论》:“甲己之岁,土运统之;乙庚之岁,金运统之;丙辛之岁,水运统之;丁壬之岁,木运统之;戊癸之岁,火运统之” 。2022年,壬寅年,木运。

②主运:主持一年中的五季之运,也就是说五运分主于五季。从木而火而土而金而水,以次相生循环分司。始于木而终于水,每一运约主七十三日零五刻(每日一万刻),主运年年不变。

③客运:指一年中五季中气候的异常变化规律。客运与主运是相对而言,逐岁变迁,十年一周,如客之来去,故曰客运。客运以每年的中运(大运、岁运)为初运,循着五行太少相生的次序,分作五步运行,每步约七十三日另五刻,行于主气之上。

4.六气 风、热(暑)、火、湿、燥、寒是为六气,分主于三阴三阳。风化厥阴,热化少阴,湿化太阴,火化少阳,燥化阳明,寒化太阳。这六种气化,时至而气至,便为六元正气,如气化而非其时,即为邪气。

①主气,主气即地气,为主时之气,主法一年四季的正常气候变化。其将一年二十四节气分司于六步之中,每步约主六十日又八十七刻半。始于厥阴木,按五行相生次序,终于太阳寒水,年年不变。

从大寒至春分为初之气;从春分至小满为二之气;从小满至大暑,为三之气;从大暑至秋至,为四之气;从秋分至小雪,为五之气;从小雪至大寒,为六之气。

②客气 客气即天气,是在天的三阴三阳之气。客气也分为六步,即司天之气,在泉之气,左右四间气。

司天之气:司天,即轮值主司天气之意。司天之气主司上半年的气候变化。位于正南主气的三之气上。

在泉之气:主管下半年的气候变化。位于正北主气的终之气上。

四间气:客气六步,除司天、在泉外,其余的初之气、二之气、四之气、五之气统称为四间气。

胜复胜即“胜气”,复即“复气”,胜气就是太过之气,复气就是报复之气,一般先有胜,后必有复,如上半年热气偏盛,下半年即有寒气来报复。

不迁正,不退位“不迁正”,是指应值的司天之气不及,不能按时主值。“不退位”,则为正应值的司天之气太过,应退而留而不去。

③客主加临:将每年轮值的客气六步,分别加于固定不变的主气六步之上。

④运气同化:指岁运与岁气同类而化合的关系。

天符指岁运之气与司天之气五行属性相符合的同化关系。

岁会指岁运之气与岁支之气五行属性相同的同化关系。

同天符是指岁运太过之气与客气在泉之气相和而同化的关系。

同岁会是指岁运不及之气与客气在泉之气相和的同化的关系。

太乙天符既是天符,又是岁会的年份。己丑、己末、乙酉、戊午年,太乙天符年不吉。

详细内容参见:早年文章《推求干支新法》和《用运气学说对1993年中原地区气象及流行病学预测》

(十)经络学说

经络学说,是研究人体经络的生理功能,病理变化及其与脏腑相互关系的学说。

经络是人体运行气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外的通道。《灵枢·经别篇》:“夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止也,粗之所易,上之所难也。”《灵枢·经脉篇》“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通”。《灵枢·本脏篇》“经脉者,所以行血气而营阴阳、濡筋骨,利关节者也……是故血和则经脉流行,营复阴阳,筋骨劲强,关节清利矣。”《灵枢·脉度篇》“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。”

经脉分为正经和奇经两大类。正经有十二,即十二正经。手足三阴经和手足三阳经。奇经之脉有八,即冲脉,任脉,督脉,带脉,阳维脉,阴维脉,阳跷脉,阴跷脉,合称奇经八脉。络脉有四种,即浮络,孙络,别络和大络。

十二经别,十二经筋。《灵枢·逆顺肥瘦篇》“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”《素问·阴阳离合论》“是故三阳之离合也:太阳为开,阳明为阖,少阳为枢。……是故三阴之离合也,太阴为开,厥阴为阖,少阴为枢。”

吴以岭院士在此基础上创立了“络病学说”。

(十一)养生

《素问·四季调神大论》:“是以圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也”。治未病思想。《灵枢·师传》:“食饮衣服,亦欲适寒温,寒无凄怆,暑无出汗。食饮者,热无灼灼,寒无沧沧。寒温中适,故气将持,乃不致邪僻也”。《素问·四气调神大论》:“春夏养阳,秋冬养阴”。“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。夜卧早起,广步于庭。夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实。夜卧早起,无厌于日。秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明。早卧早起,与鸡俱兴。冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳。早卧晚起,必待日光”。

《素问·上古天真论》“其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳”。“虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦。气从以顺,各从其欲,皆得所愿,故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕”。

(十二)十三方

1.汤液醪醴;2.生铁落饮;3.左角发酒;4.泽泻饮;5.鸡矢醴;6.四乌鰂骨一藘茹丸;7.兰草汤;8.治疸豕膏;9.蓤翘饮;10.半夏秫米汤;11.马膏桂酒熨;12.寒痹熨法;13.小金丹

二、临床应用

(一)咳嗽案

王某,女,52岁 2021年4月初诊。

主诉:咳嗽2年余。现病史:患者2年前不明原因出现咳嗽,曾间断中医治疗2年,无效。后于西医院诊疗,服奥美拉唑胶囊而咳嗽消失,后又复发。现症见:咳嗽,痰少,喉痒,腹胀,纳差,时有泛酸、烧心。舌质红,苔薄黄,脉弦。

中医诊断:咳嗽;证候:肝胃郁热,肺失肃降。

方药:小柴胡合半夏泻心汤柴胡12g黄芩15g半夏12g黄连6g干姜6g枳实6g桔梗6g甘草6g 上方三副,症状显著好转,调理半月痊愈。按语:《素问·咳论》:“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”。

(二)虚寒案

李某,男,58岁 2019年6月初诊。

主诉:汗出,恶风寒,乏力1余年。曾自服“附子汤”,附子用至30g,服后大汗出,继恶风怕冷加重伴乏力,手足麻木。舌质暗红,体大,苔薄白,脉虚大。

中医诊断:虚损;证候:气阴两虚证。

方药:桂枝加黄芪汤桂枝9g白芍9g甘草6g生姜6g大枣15g黄芪9g当归12g浮小麦30g 上方三副,汗出减少,仍恶风,后以桂枝加附子汤、肾气丸前后调理半年方愈。按语:《素问·阴阳应象大论》:“壮火之气衰,少火之气壮,壮火食气,气食少火,壮火散气,少火生气。”

(三)妊娠恶阻

陈某,女,26岁 2019年6月初诊。

主诉:恶心呕吐1月,加重1周。

现病史:1个月前出现恶心、呕吐,伴头晕、乏力、纳差,停经2月余,血HCG(+),现症见:食入即吐,水浆不入。脉滑。舌体大,边有齿痕,舌质淡,苔白润。

中医诊断:妊娠恶阻;证候:脾胃虚寒,胃气上逆。

处方:半夏9g党参9g生姜6g干姜6g 上方三副愈。若是内热犯胃者,去姜加竹茹、黄连。按语:《素问·六元正纪大论》:“有故无殒,亦无殒也”。有病则病当之,无病则人受之。但需“衰其大半而止”。

(四)痿证

郑某,女,24岁 2010年8月初诊。

主诉:腰以下麻木,不用1天。

现病史:1周前患者外感,头痛,发热,咽痛,自服感冒药,略好,继出现双下肢麻木,无力,且有向上肢发展之势,症状逐渐加重。舌质红,苔薄红,脉数。

西医诊断:格林巴利综合症;

中医诊断:痿证;

会诊意见一:湿热阻于督脉,选方三秒散。

会诊意见二:肺热叶焦,选方清燥救肺汤。

《素问·经脉别论》:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。水精四布,五经并行”。

《灵枢·决气》:“上焦开发,宣五榖味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是谓气。”《素问·逆调论》:“荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用”。不用则木,不仁是麻。

《素问·痿论》:“肺主身之皮毛……故肺热叶焦,则皮毛虚弱急薄,著则生痿躄也”。“肺者,藏之长也,为心之盖也;有所失亡,所求不得,则发肺鸣,鸣则肺热叶焦,故曰,五藏因肺热叶焦发为痿躄,此之谓也。”

患者外感病史,发热,舌质红,苔薄红,脉数。故肺热叶焦。治以“清肺热,养肺阴”。选方:清燥救肺汤。

处方:桑叶15g杏仁9g石膏12g枇杷叶9g人参6g麦冬9g胡麻仁6g阿胶6g甘草6g 取3剂,日1剂,水煎服。

上方加减一周后痊愈。

(五)消渴病

周某,男,36岁 2022年5月初诊。

主诉:发现血糖12.6mmol/L半年余。

现病史:半年前前患者体检发现血糖升高,时测:12.6mmol/L ,形体肥胖,自汗,大便不成形,小便调。舌体大,舌边有齿痕,苔腻微黄,脉沉。

中医诊断:消渴病;证候:脾虚湿盛,兼有内热。

处方:佩兰15g藿香9g厚朴花12g半夏9g赤茯苓15g陈皮9g桂枝12g炒白术15g白豆蔻6g(后下)生薏苡仁18g 上方前后加减服用3月余,体重减轻15公斤,血糖稳定在7.5mmol/L以下。

《素问·奇病论》:“有病口甘者,病名为何?何以得之?岐伯曰:此五气之溢也,名曰脾瘅。夫五味入口,藏于胃,脾为之行其精气,津液在脾,故令人口甘也;此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。治之以兰,除陈气也” 。

(六)半夏秫米汤治失眠

案一:赵某,男,61岁 2022年8月初诊。

主诉:不寐10年。

现病史:十年前曾遭遇车祸,后继出现严重不寐,曾多处求医,初尚见效,但随后如前。现症见:不寐,心烦。舌质红,苔薄黄,脉弦有力。

中医诊断:不寐病;证候:阴阳失调证。

处方:清半夏30g浮小麦30g黄连12g丹参30g茯神15g远志20g柴胡12g黄芩15g

服上药3天后即效明显,现已服药半月余,病情稳定。

案二:蔡某,男,65岁 2020年5月初诊。

主诉:不寐10年。久治不愈。舌质暗,苔白黏,脉沉。

中医诊断:不寐病;证候:阴阳失调证。

处方:清半夏30g小麦30-60g酸枣仁30g首乌藤30g

前后服用三月余,停药1年未复。

《灵枢·邪客》:“目不瞑。治之奈何?伯高曰:补其不足,泻其有余,调其虚实,以通其道,而去其邪。饮以半夏汤一剂,阴阳已通,其卧立至。……此所谓决渎壅塞,经络大通,阴阳和得者也。”阴阳之气不交是基本原因。

东风路院区:0371-60908760(急诊)、60908747(挂号室) 、60908829(医保)、60908781(院办)

东风路院区:0371-60908760(急诊)、60908747(挂号室) 、60908829(医保)、60908781(院办) 迎宾路院区:0371-55095256(急诊)、 55095158/55095258(咨询电话)

迎宾路院区:0371-55095256(急诊)、 55095158/55095258(咨询电话) 21世纪门诊部:0371-65352682(挂号室)、 65352650(办公室)、65352695(内科)

21世纪门诊部:0371-65352682(挂号室)、 65352650(办公室)、65352695(内科)